REFLEXIONS SUR LE

COMPORTEMENT

VIS-A-VIS DES

ESPECES ANIMALES SAUVAGES

Passer 3 heures dans une combe avec une harde d’environ 25 chamois qui se sont levés à votre approche puis se sont assis de nouveau pour ruminer ou se sont remis à brouter, assister pendant un quart d’heure à la sieste d’un renard qui vous a vu et s’est recouché, photographier un héron pourpré pendant un quart d’heure en étant forcé de dé-zoomer tellement il est près, passer deux heures à photographier des barges rousses, d’autres limicoles et une bergeronnette de Yarrel sans qu’ils partent, avancer en terrain découvert à une trentaine de mètres d’un groupe de cinq chamois totalement sauvages puis les photographier pendant 12 minutes, photographier une effraie des clochers posée sur un piquet à une quinzaine de mètres pendant 10 minutes, le temps de trouver en pleine nuit les réglages en distance, etc. Tout ceci paraît impossible. Tout ceci et bien d’autres choses me paraissaient en tout cas personnellement impossible jusqu’à une date récente… jusqu’à ce que je les fasse…

Pas question ici de camouflages sophistiqués, pas question d’affûts de longue durée sauf pour le héron pourpré mais ça n’était pas à son intention, pas question de pièges électroniques se déclenchant au passage de l’animal ni d’appareil posté et télécommandé, pas question d’animaux imprégnés de la présence humaine, semi-apprivoisés ou prisonniers dans des parcs, pas question d’accès à des zones réservées à quelques rares privilégiés, pas question enfin d’arriver à grands pas avec une tenue léopard, un super-matériel photo sur pied, un filet de camouflage, un téléobjectif couleur kaki et de grands airs… tout le contraire même.

C’est pourquoi j’ai voulu essayer d’écrire comment j’y suis parvenu, comment cela m’est arrivé devrais-je dire, car jamais je n’ai espéré tout cela, chaque nouvel évènement de ce style est pour moi un petit miracle qui me laisse émerveillé. L’écrire, non pour me vanter mais parce que j’ai le sentiment que beaucoup de personnes voudraient en faire autant et que, peut-être, je peux les y aider. L’écrire pour confronter des expériences car d’autres font sans doute encore plus, en tout cas différemment, et qu’échanger est toujours utile. L’écrire surtout car j’ai le sentiment qu’en pratiquant comme je le décris, beaucoup de gens dérangeraient moins la nature tout en observant mieux, même si quelques autres sont encore plus discrets que moi. L’écrire enfin pour moi-même : pour essayer de faire le point et m’améliorer, car dans la nature on peut toujours se perfectionner, tout comme, dans la nature, on finit toujours par dire de grosses bêtises… elle est tellement belle mais complexe et variée !

Je me baptise « photographe naturaliste amateur »… mais ce que j’essaie de dégager s’applique à l’observation et au comportement dans la nature, quels que soient les buts que l’on poursuive. La photo n’est pas une fin en soi. La sieste du renard fut pour moi une des expériences les plus gratifiantes mais il n’en est pas ressorti de photo hormis quelques « clichés souvenirs ». Même si, suivant les individus, certaines composantes sont prépondérantes, l’esthétique, l’intérêt scientifique, la photo, la promenade, tout se mélange et c’est bien ainsi !

1.En partant d’expériences vécues : quelques analyses

de situations.

Je n’ai pas de règles à édicter, pas de mode d’emploi à donner, chaque cas est différent des autres, je peux juste esquisser des lignes de conduite auxquelles je me tiens en général très rigoureusement. Je commence donc par décrire des cas qui sont pour moi des réussites et me permettent de pressentir des conclusions… ou encore qui sont des échecs partiels ou totaux mais contiennent des enseignements. C’est seulement après que j’essaierai d’esquisser des conclusions et les lignes de conduite qui en découlent. J’essaie donc juste de dégager l’essentiel sur quelques exemples récents, récents car ils sont d’une certaine façon un premier aboutissement de mes balbutiements dans le comportement naturaliste.

Si vous êtes pressés, vous pourrez toujours aller directement à mes conclusions… mais vous ne m’empêcherez pas de penser que vous n’avez alors rien compris ! Dans la nature, on prend son temps ! Dans la nature, on est même hors du temps ! La patience est le maître mot. Alors, essayer de connaître la « manière de procéder », le « mode d’emploi », sans avoir essayé au préalable de savoir pourquoi, c’est déjà s’être disqualifié. Disqualifié d’autant plus qu’il n’y a en fait ni « manière de procéder », ni « mode d’emploi ». Un renard ou une buse connaissent-ils les manières de procéder et les modes d’emploi ? Avec les renards, soyez un renard. Quand vous aurez assimilé que vous pouvez surprendre un renard, être encore plus discret que lui, et cela sans affût ni camouflage délirant, vous aurez tout compris et vous en saurez alors sans doute bien plus que moi !... car les renards me surprennent plus souvent que je ne les surprends…

1.1.Des

réussites.

1.1.1.Les

chevreuils de Villeneuve le Comte.

Même si cela faisait déjà une quarantaine d’années que j’arpentais la nature et plus d’une trentaine que je la photographiais, même si le sujet et le résultat sont assez banals, ils ont provoqué une de mes premières prises de conscience! Des milliers de véhicules passent sur cette route, jour et nuit. Les chevreuils avaient pris l’habitude de brouter dans les champs que la route traverse, souvent pas très loin. Quelle tentation de s’arrêter à un endroit pas dangereux et de les photographier ! C’est donc ce que j’ai fait. J’ai garé ma voiture. J’ai coupé le moteur. Je suis sorti avec mon téléobjectif… Et tout le monde est parti, sans panique, tranquillement, mais suffisamment vite pour que je n’ai aucun cliché… La fois suivante, j’ai suivi le même mode d’emploi en laissant tourner le moteur, je suis sorti du côté opposé aux chevreuils… et j’ai eu les clichés que je souhaitais. Nous sommes en zone de chasse. Cherchez l’erreur !

1.1.2.Les chamois

du col Ratti.

Je savais qu’il y avait des mammifères sympathiques au pied du roc d’Enfer, en Haute-Savoie, chamois et mouflons. J’étais déjà monté plusieurs fois et avais rencontré des personnes ayant observé une harde de chamois. Ils m’avaient bien dit que si je n’arrivais pas aux aurores, je ne verrai rien… Puis j’avais photographié de loin et en plein midi un unique chamois peu décidé à prendre la pose.

Ce jour-là, quand nous sommes arrivés au col débouchant sur la combe, j’ai aperçu de loin quelques chamois. J’ai donc sorti de mon sac à dos le boîtier et le téléobjectif et me suis efforcé d’avancer avec le plus de discrétion possible. Pas facile de descendre le raidillon sans faire trop de bruit avec un téléobjectif de 2kg500 en sautoir et deux bâtons de marche à tenir discrètement ! Dans le creux de la combe, depuis le sentier où passent les promeneurs, assez nombreux, j’ai aperçu la harde, j’ai su plus tard qu’ils étaient environ 25. Nous nous sommes donc engagés dans l’énorme éboulis en se rasant derrière les blocs, puis en montant sur une petite éminence à découvert. Les chamois, inquiets se sont levés et ont commencé à s’éloigner très lentement. Nous nous sommes alors assis sur un rocher et avons commencé nos sandwichs car il était plus de 13 heures. Et c’est alors que le (petit) miracle s’est produit. Les chamois se sont réinstallés. J’ai eu le plaisir d’en photographier un qui s’asseyait pour ruminer (photo ci-après).

Je suis resté trois heures à les observer et à les photographier, essentiellement au 400mm avec doubleur, soit 800mm, tenu à la main. En effet, ils n’étaient pas tout près mais à environ 150 mètres pour les plus proches. Le principal problème photographique est venu d’un nuage qui stagnait sur la combe. Au bout de deux heures, Brigitte, mon épouse, a entrepris de faire le tour de la combe par la droite pour essayer de les rabattre vers moi sans vraiment de succès, nous étions intégrés au paysage… En milieu d’après-midi par contre, un troupeau de moutons sans chien ni berger est apparu lui aussi sur la droite. Les chamois qui ne nous avaient pas fui ont battu en retraite bien plus que devant nous.

En dehors de l’approche discrète et de la tenue, un point est pour moi absolument essentiel et à retenir dans cette histoire. Cela vous étonnera sans doute mais c’est le fait que nous nous soyons assis d’emblée pour manger. Le fait que j’aie posé mes bâtons le plus discrètement possible dès mon arrivée n’est pas à négliger non plus. J’y reviendrai et expliquerai pourquoi au niveau de la synthèse que je compte faire. Enfin, pour mieux comprendre, il faut savoir qu’à la saison, les chamois sont chassés dans cette zone.

Un autre point est tout aussi essentiel : c’est le calme de la montagne, tout ce qu’il y a d’autre à observer quand on reste immobile, les grands corbeaux qui se bagarrent avec des faucons, les rougequeues qui viennent picorer tout près de vous, les chocards qui virevoltent guettant les miettes de votre sandwich, les papillons qui butinent, la flore d’altitude avec ses milliers de fleurs multicolores. J’allais écrire : « mais ça n’est pas le sujet… » mais si c’était justement cela, le sujet, les chamois et la photo n’en étant que de petites composantes ?

Non !

Ce chamois ne se lève pas pour me fuir, il s’assoit devant moi pour ruminer…

après que je

me sois assis moi-même pour manger mon casse-croûte

Focale de 800mm, capteur APS-C, photo

prise à main levée

à environ 160 mètres et fortement recadrée

(comparer avec les

chamois du Revermont ci-après…)

1.1.3.Les chamois

du Revermont.

C’est l’histoire qui m’a le plus étonné. Jamais je n’aurais imaginé cela possible. Qui sait comment cette harde de 7 chamois est arrivée dans cette petite commune du Revermont, dans un vaste espace délaissé. Elle y est depuis quelques années et est connue des habitants. J’avais déjà essayé de la photographier avec plus ou moins de bonheur, les chamois étant en général loin et partant en me voyant, quand ils n’étaient pas tout simplement invisibles, cachés je ne sais où dans les replis du terrain accidenté, dans des zones interdites (il y en a beaucoup dans le secteur) ou dans la végétation assez dense en certains endroits. De vrais chamois bien sauvages même si leur chasse est interdite ici.

Ce jour là, peu avant midi, nous avions une petite heure devant nous et je proposais d’aller essayer de leur tirer un portrait. Nous sommes partis à trois, Brigitte, un ami et moi-même, étant entendu que je passerai devant pour prendre des photos si des sujets se présentaient. Au début de la montée, j’avais aperçu un chamois couché à quelques centaines de mètres. Le chemin se prêtait pour une approche masquée jusqu’à environ 100 ou 150 mètres de lui, ce que je fis de la manière la plus silencieuse possible, dos au soleil et léger vent de face.

Quelle ne fut pas ma surprise quand, au détour du chemin, je me retrouvais à une cinquantaine de mètres d’un groupe de cinq chamois, deux femelles avec des petits de l’année précédente et un cinquième, sans doute un jeune de l’année d’avant. Un ou deux autres chamois broutaient beaucoup plus loin. Je m’immobilisais tandis que les chamois me regardaient d’un air suspicieux. Je montais précautionneusement l’appareil (toujours mon boîtier avec un 100x400mm) à hauteur d’œil et commençais des clichés. A mon grand étonnement, au lieu de fuir ou du moins de s’éloigner à une supposée distance de sécurité, la petite troupe recommença à vaquer à ses occupations de chamois dans l’éboulis où ils se trouvaient. Je finis par m’enhardir et avançais à pas excessivement lents, les bras immobiles tenant l’appareil et j’arrivais ainsi à une trentaine de mètres du groupe que je photographiais jusqu’à plus soif, les petits gambadant parfois, les uns et les autres montant et descendant devant moi sans vraiment se préoccuper de ma présence. Je m’étais intégré !

Pendant ce temps, Brigitte et notre ami avaient avancé et restaient en retrait une trentaine de mètres derrière moi, bien à découvert et en vu de la petite harde.

En regardant les métadonnées de mes photos, je me suis rendu compte que j’étais resté 12 minutes à les observer et les photographier, étant obligé de dé-zoomer pour faire des photos de groupe… Je ne préciserai pas l’endroit où l’on peut vivre une telle expérience pour trois raisons :

-je ne suis pas persuadé que je pourrais renouveler une telle approche moi-même, même avec ce que j’écris ci-après sur les règles d’approche que je me suis données ; si j’y envoyais d’autres personnes, elles risqueraient fort d’être déçues ; les chamois, ça bouge et ils ont quand même un très grand « terrain de jeu » en grande partie interdit ou inaccessible ;

-mais surtout, connaissant les comportements dans la nature de certains individus, rares heureusement, se prétendant photographes voire naturalistes, j’aurais peur qu’une « ruée » sur ce site quand même fragile conduise à perturber définitivement ces sympathiques chamois qui ne demandent rien à personne…

-il y a des chamois un peu partout en France, il n’y a pas de raison qu’ils ne soient pas aussi coopératifs ailleurs, à la condition d’être dans une zone où ils ne sont pas chassés et de respecter de manière drastique diverses précautions que je préciserai plus loin.

Un point à retenir : je portais des gants sombres et n’avais ni pied, ni bâtons…

L’un

des chamois du groupe, pas le plus proche

(pris à une

cinquantaine de mètres, focale de 400mm,

capteur

APS-C, non recadré)

Jeune

chamois gambadant devant moi

(pris à une trentaine

de mètres, focale de 400mm,

capteur

APS-C, non recadré)

1.1.3.Le bouquetin

du pas de la Bosse.

Le pas de la Bosse est un petit col à environ 1800 mètres d’altitude, dans les Alpes du Nord. J’y ai vu, souvent de loin, des groupes de bouquetins. Il m’est arrivé de rester à une dizaine de mètres d’une vieille femelle pour la photographier. Le bouquetin ne semble pas très farouche, même s’il laisse souvent un précipice entre vous et lui… Dans la montée, nous avions croisé des promeneurs qui descendaient. Dans la discussion, ils nous avaient indiqué qu’il y avait une harde de chamois un peu plus haut. Je m’étonnais. Des chamois ? Pas des bouquetins ? Je n’en avais jamais vu dans le secteur mais après tout, pourquoi pas ? Nos interlocuteurs nous indiquèrent qu’ils tenaient le renseignement d’un montagnard du coin, expérimenté, qu’ils avaient rencontré peu avant et qui leur avait indiqué péremptoirement qu’il y avait une harde de chamois, pas de bouquetins. Comme je ne suis ni du coin, ni montagnard et peu expérimenté pour ce genre d’animal, je n’avais pas insisté. Quand nous sommes arrivés au col, nous nous sommes assis pour sortir les sandwichs. J’ai commencé par regarder la harde au téléobjectif : des femelles bouquetins avec des petits, aucun doute et pas de chamois dans le lot ! Dans la nature, il est prudent de regarder avec circonspection les affirmations péremptoires de personnes dont on ne connaît pas les compétences !

Mais ça n’est pas le sujet ! Au bout de peu de temps, j’ai vu sortir de derrière un rocher à une trentaine de mètres une paire de cornes bientôt suivie par le reste de la vieille femelle bouquetin. Pendant tout notre repas, elle nous a tourné autour, gardant une distance de sécurité d’une trentaine de mètres. Je n’ai toujours pas résolu le problème de savoir si c’était de la curiosité ou si certains promeneurs lui donnaient parfois à manger. Toujours est-il que, quand des randonneurs sont arrivés bruyamment sur le sentier, elle s’est sauvée en courant… pour revenir peu après…

Comme pour les chamois du col Ratti, le fait que nous ayons été en train de manger me semble avoir son importance.

1.1.4.La sieste

d’un renard.

C’était par un beau jour froid mais ensoleillé de fin février. Nous parcourions la réserve du delta de la Dranse à Thonon-les-bains. Arrivé au bord de la Dranse, qui est un torrent assez large à cet endroit, j’aperçus une tache rousse dans les buissons de l’autre rive, à une assez grande distance. Au téléobjectif, aucun doute, c’était un renard ! Couché en rond, il faisait la sieste en plein soleil. Malgré l’éloignement et le bruit du torrent, il avait fini par nous repérer car il se dressa pour nous regarder. Visiblement, il ne nous considérait pas comme une menace car il se recoucha, nous traitant par le mépris... Quelle déception pour le photographe, plus moyen de voir sa tête ! Mais quel plaisir d’être admis pendant dix minutes dans l’intimité de la sieste d’un renard ! Il n’y a pas que la photo dans la vie !!!...

1.1.5.Visite d’un

héron pourpré.

Nous n’étions que deux ce jour-là, dans l’observatoire habituellement très fréquenté de l’étang de la Sous, dans la Brenne. Un héron pourpré qui devait trouver le coin sympathique vint se poser devant nous et se mit à pêcher. Il parcourait la roselière, restant à 5 ou 10 mètres de nous, disparaissant et réapparaissant, et nous, le suivant discrètement à l’intérieur de l’observatoire. Impossible qu’il n’entende pas les rafales de nos boîtiers et qu’il ne perçoive pas nos mouvements. Le manège dura un quart d’heure environ. Soudain, des bruits de pas et de voix, pourtant assez discrets, se firent entendre dans le couloir d’accès. Le charme fut rompu et le héron prit son envol immédiatement. Pour un héron, tous les bruits d’origine humaine n’ont pas la même valeur…

Héron

pourpré, focale de 370mm, capteur APS/C, non recadré

1.1.6.Les barges

rousses et autres limicoles de Plouhinec.

J’avais décidé de profiter de deux heures disponibles pour essayer de photographier les oiseaux de mer à marée haute, sur la plage de Plouhinec, près d’Audierne. Je garais ma voiture sur l’accotement, baissais ma vitre, arrêtais le moteur et attendis sans bouger. Devant moi, à moins d’une vingtaine de mètres, les barges, bécasseaux, etc. continuèrent ou reprirent leurs occupations de limicoles. Près de la voiture, dans le sable, une bergeronnette de Yarrel allait et venait. Je photographiais à loisir. Je n’avais jamais observé d’aussi près une bergeronnette, d’habitude assez farouche.

De temps à autre, j’apercevais un piéton qui arrivait sur la route. Tout le petit monde des oiseaux se sauvait dès que la personne se trouvait à une cinquantaine de mètres. S’il s’agissait d’un chien, avec son maître ou non, les oiseaux partaient beaucoup plus tôt, quand le chien se trouvait à une centaine de mètres. Par contre, si une voiture passait, ils restaient. De toute façon, dès que la cause de leur fuite avait quitté le périmètre de sécurité, les oiseaux, revenaient près de ma voiture…

1.1.7.Le grèbe esclavon de la base de Vaires.

En région parisienne, le grèbe esclavon peut être considéré comme un oiseau rare… Celui-ci avait été signalé sur la base de Vaires-sur-Marne et y est resté quelques semaines, assez près du bord… mais « près du bord » sur un étang qui fait plusieurs kilomètres, ça peut être encore bien loin pour un photographe…

Quand j’ai voulu le photographier, il a déjà fallu que je sache où il se trouvait et que je le repère, ce qui se fit sans problème… mais qu’il était petit sur cette grande surface d’eau !

Je me suis donc posté le plus près possible. C’était totalement à découvert. Je l’ai regardé pêcher en restant debout, totalement immobile, tenue neutre et gants noirs. Dans la mesure où le terrain le permettait, je m’approchais de quelques pas à chaque fois qu’il était sous l’eau. J’ai aussi commencé à mitrailler, avec 400mm de focale puis en mettant un doubleur. Et finalement, c’est lui qui s’est rapproché, venant réapparaître de plus en plus près de moi si bien que la photo ci-dessous est prise au 400mm. Puis il s’est éloigné définitivement, allant pêcher 100 mètres plus loin.

Bien que ce soit l’idée que j’ai eue, c’est sans doute de l’anthropomorphisme de dire que la curiosité l’a poussé vers moi. Encore plus de dire qu’un courant m’a semblé passer entre moi et lui. Mais il a peut-être ressenti le besoin de se rendre compte de ce qu’était l’objet immobile et nouveau de son environnement que je constituais… Sur le courant qui passe entre sujet et photographe, il est presque ridicule d’écrire cela. Je traduirai donc cette sensation que j’ai ressentie de nombreuses fois autrement : je pense qu’il émane de quelqu’un qui est immobile ou fait des mouvements très lents une impression de calme, de sérénité, d’absence d’agressivité qu’un animal peut très bien percevoir. Essayez quand vous avez un sujet très proche de résister à la nervosité et de lever l’appareil avec son gros téléobjectif très lentement, sans à-coup. Vous verrez que bien souvent, il ne s’envole pas tout de suite et que vous avez de bien meilleures photos. De la patience !!! Mais que c’est dur de résister à la nervosité quand vous attendez depuis des heures et que vous savez que le sujet tout près de vous ne va rester que quelques secondes !

J’ai ressenti ce genre de sensations de nombreuses fois. Par exemple, ce fut exactement le même scénario avec le grèbe jougris de la base de Créteil, à la même époque. L’animal, est loin, il se rapproche, puis s’éloigne définitivement hors de portée. Et il n’y a pas d’imprégnation par l’homme. Qui donnerait du poisson à un grèbe sauvage ? Par contre, on peut penser que ces oiseaux viennent de pays où l’être humain est beaucoup plus un « oiseau rare » qu’en France et qu’ils n’ont pas les mêmes mauvaises expériences… J’y reviendrai dans les conclusions avec un lien avec ces anecdotes où l’animal est resté alors que je mangeais un sandwich. Il n’y a pas vraiment de hasard là-dedans…

En tout cas, il y a un ou deux points essentiels à souligner dès maintenant, anticipant sur les conclusions qui vont venir :

-rester parfaitement immobile pendant des quarts d’heure entiers, sans parler, bien évidemment ;

-ne jamais courir après le sujet ; c’est lui qui viendra ; s’il ne vient pas, c’est une mauvaise journée… mais il n’y avait rien d’autre à faire !

-et les gants ont leur importance ; la blancheur de nos mains se voit beaucoup plus qu’un téléobjectif non camouflé mais dont l’oiseau ne voit de toute façon que la lentille frontale…

1.1.8.Les bergeronnettes des ruisseaux de l’étang de Croissy.

Des bergeronnettes des ruisseaux nichent régulièrement au déversoir de l’étang de Croissy, en Seine et Marne. Il est facile de rester au bord de l’étang et d’attendre qu’elles se manifestent. En début de saison, vous les verrez passer furtivement ou se poser à bonne distance. Désespoir du photographe ! En fin de saison, vous avez toutes les chances… de ne plus les voir ou en un éclair… Entre les deux, il y a quelques jours où vous pourrez les observer à loisir et les photographier. Ces jours coïncident avec l’envol des petits qui ne connaissent pas encore la prudence. Les parents sont bien forcés d’aller les nourrir là où ils ont été se percher. Encore faut-il rester discret c’est-à-dire immobile et vêtu de façon neutre… C’est la moindre des choses ! Et aussi qu’il fasse beau à la bonne date qui, d’année en année, n’est jamais exactement la même…

1.1.9.Photographier

des libellules en vol.

Pendant des années, je n’ai jamais pensé sérieusement qu’on puisse photographier les libellules en vol. Pensez-donc, ces éclairs de couleur qui passent devant nous ! Déjà que les photographier posées…

Et puis, un jour, le déclic vint, à force d’observer, car c’est là le maître mot.

Ça commence avec l’observation des libellules posées. Pendant une séquence de photo, une libellule revient toujours se poser sur le même perchoir. Si elle ne revient pas, c’est que vous êtes trop près, à vous d’évaluer correctement sa distance de sécurité et d’avoir l’objectif ad hoc (en général, 400mm, c’est bien suffisant). A noter qu’il en va de même pour d’autres espèces, les martins pêcheurs par exemple. Le tout est d’observer longuement au lieu de se précipiter pour photographier..

Ça continue avec l’observation des espèces qui font des « points fixes » qui peuvent durer assez longtemps. C’est le cas de l’aeschne mixte, d’un magnifique bleu.

Et puis, si on continue à les observer, on constate que les diverses espèces ont des comportements qui les amènent à faire des points fixes plus ou moins longs. Quand elles sont accouplés pour certaines, quand elles pondent pour d’autres, quand un mâle fait un « point fixe » au-dessus de sa femelle qui pond pour la protéger pour d’autres encore.

Ça n’est pas simple… mais comment pourrait-on faire des photos aussi complexes sans avoir observé les comportements des sujets que l’on se donne ? Il y a des dizaines d’espèces et chacune a ses propres comportements. Regardez, regardez longuement avant de commencer à essayer de photographier… Patience, toujours patience…

Et puis, au fil des années d’observation, il y a le « coup de patte » qui s’acquiert. Les préréglages qu’on apprend à maîtriser (comment concilier grande vitesse pour de tels sujets, fermeture suffisante pour avoir assez de profondeur de champ et quand même pas trop de sensibilité pour ne pas avoir une photo trop bruité ? Comment se placer vis-à-vis des sujets potentiels pour avoir l’éclairage que l’on souhaite, soleil dans le dos ? Contrejour ? Fond sombre ?...). Si vous n’êtes pas patients, il vaut mieux passer à autre chose, d’autant plus qu’avec une déjà bonne maîtrise, on n’est pas à l’abri de déboires inattendus, voir en 1.2.3. ci-après…

1.1.10.Une

fauvette passerinette (premier épisode…).

J’ai mis le « cas » de la fauvette passerinette comme dernière des « réussites » que je décris, non qu’il soit le dernier en date, mais parce qu’on va le retrouver au niveau des semi-échecs. L’histoire commence par ce qui semble être une grande réussite mais se termine avec le constat qu’il eut été possible de faire beaucoup mieux, ce qui est bien entendu très riche d’enseignement si ça n’est pas du tout agréable !

J’étais venu dans ce secteur de la forêt de Fontainebleau dans l’espoir d’y observer et photographier une pie-grièche à tête rousse, oiseau peu commun signalé les jours précédents. Arrivé dans le secteur concerné, j’aperçus un groupe d’ornithologues que je connaissais à quelques centaines de mètres, observant un buisson. Les ayant rejoints, ils m’expliquèrent qu’il y avait dans le buisson un oiseau rarissime pour la région parisienne, une fauvette passerinette. Avec 7 personnes autour de « son » buisson, la pauvre bête n’osait pas trop se montrer et avait surtout été reconnue par son chant et quelques rares apparitions. Je décidais d’en faire mon sujet du jour et attendis de me retrouver seul en tête à tête avec le buisson. Celui-ci était au bord d’un chemin assez large et je m’installais, debout, immobile, à découvert sur le chemin mais à l’opposé du buisson, à 5 mètres peut-être.

Je restais ainsi immobile pendant 2 heures… avec quelques apparitions de l’oiseau et quelques photos passables mais que l’on devrait considérer comme une grande réussite eu égard à la rareté du sujet…

Fin du premier épisode…

1.2.Des échecs

partiels ou totaux.

1.2.1.Une fauvette

passerinette (suite et fin…).

Au bout des deux heures passées debout immobile alors que j’ai déjà mal aux jambes naturellement et en portant le matériel qui n’est quand même pas vraiment léger, je décidais que je ne saurais faire mieux et me décidais à partir. C’est à ce moment qu’apparut un homme en tenue de marcheur, doté d’un sac à dos et, je le vis ensuite, d’une paire de jumelles. Encore moins le « look photographe » que moi. Après nous être dit bonjour, il me demanda si je n’avais pas vu de huppe, et c’est vrai qu’il y en a dans le secteur. A tout hasard, car je pensais que, comme moi deux heures avant, il n’avait pas la moindre idée de ce que c’était, je lui dis qu’il y avait une fauvette passerinette dans le buisson. Avec toute la discrétion nécessaire mais beaucoup d’enthousiasme, il me dit que c’était extrêmement rare ici, que cet oiseau vivait beaucoup plus au sud, etc. Un connaisseur !

Je lui dis donc que s’il restait immobile et silencieux avec moi, elle allait sortir. Visiblement, il savait se comporter dans la nature et observer car il devint comme une souche… et il ne s’écoula pas 5 minutes avant que l’oiseau se montre !... C’est alors que je réalisais que pour lui parler, je m’étais éloigné de deux pas… et que je respectais maintenant la distance de sécurité de la fauvette ! J’avais donc passé 2 heures à me faire des courbatures pour ne pas voir grand-chose, il faut l’avouer, alors que si j’avais reculé de deux pas, j’aurais sans doute pris toutes les photos que je souhaitais. Quelle erreur ! Pas de quoi frimer et dire : « Regardez, je l’ai prise en photo !!!... ».

1.2.2.Prendre des

rapaces posés depuis une voiture.

Prenez-vous l’autoroute fréquemment ? Si tel est le cas et que vous soyez tant soit peu observateur, vous avez dû remarquer tous ces rapaces perchés sur les piquets des clôtures qui protègent l’autoroute. Essentiellement des buses variables, parfois des faucons crécerelles ou des rapaces moins communs. Bien tentant pour un photographe, mais pas question de s’arrêter, c’est trop dangereux et interdit.

L’étape suivante est donc de remarquer qu’il y en a tout autant le long des routes secondaires, le long desquelles il est plus facile de stationner. Et c’est là que ça se gâte ! Vous avez préparé le matériel. Au besoin, vous avez un chauffeur. Vous baissez la vitre de la voiture loin avant le rapace. Vous vous arrêtez… et bien plus rapide que vous, il s’envole…

Autre version, vous avez repéré un faucon crécerelle qui « fait le Saint-Esprit », c’est-à-dire qui fait du surplace pour repérer une proie. Vous arrêtez la voiture, vitre baissée… et d’un coup d’aile, il va faire la même chose plus loin et hors de portée…

Non, la voiture n’est pas la solution pour photographier des rapaces ! Contrairement aux cas des chevreuils et des limicoles évoqués plus haut, ça ne marche pas ! Quasiment jamais ! De manière excessivement rare, vous arriverez sans doute à en prendre un, un étourdi tellement absorbé par sa chasse en cours qu’il en a oublié de s’envoler, comme ce faucon crécerelle ci-dessous qui, posé sur un arbre du parking où je revenais prendre ma voiture, m’a laissé ouvrir puis refermer la voiture, approcher à pied à quelques mètres puis tourner autour de son perchoir pour le photographier sous le bon angle. Ou alors, peut-être arriverez-vous à en attraper un à l’envol, c’est assez facile… mais vous l’aurez le plus souvent de dos, pas très photogénique...

Non, pour prendre des rapaces en photo, il y a d’autres situations plus favorables que je vous laisse découvrir… mais si vous êtes aussi entêtés que moi, vous réessayerez quand même à chaque fois, avec une photo de consolation comme ci-dessous de temps à autre…

1.2.3.Aeschne

mixte et sympétrum sanguin, une histoire de

libellules et de tee-shirt.

Comme expliqué au paragraphe 1.1.9., l’aeschne mixte est sans doute la libellule la plus facile à photographier en vol car elle fait de longs « points fixes ». Il s’agit d’une libellule bleue (photo ci-dessus en 1.1.9.). Ce jour-là, un jour chaud de fin d’été, j’avais décidé de faire une « séance d’aeschne mixte en vol » au-dessus d’une petite mare pas loin de chez moi. A cette saison, les aeschnes mixtes partageaient leur territoire avec leurs « ennemis intimes », les sympétrums sanguins, libellules rouges comme leur nom l’indique.

Il faisait vraiment chaud ! Au bout d’un moment, je décidais donc de retirer ma polaire noire sans réaliser que je portais un tee-shirt rouge dessous. Terminé !!! Je n’eus plus une seule aeschne mixte à moins de dix mètres. Après coup, je réalisais qu’elles avaient dû me prendre pour un sympétrum géant dont il valait mieux ne pas s’approcher…

Si

les aesches mixtes font des points fixes qui durent

des secondes,

les sympétrums en font rarement et de beaucoup plus courts ;

j’ai

attendu 4 ans avant d’avoir un sympétrum (ci-dessus)

en vol,

lors d’un

« point fixe qui n’a pas dû dépasser 2 secondes…

Par contre, ils sont beaucoup plus

coopératifs

lorsqu’ils

s’accouplent et pondent… (ci-dessous)

2.Les quelques conclusions que j’en tire.

Et tout d’abord, pour montrer que certaines des idées que je présente ne sont pas originales et n’ont pas été inventées par moi, une anecdote. Je me trouvais sur le terrain, il y a bien longtemps, avec une enseignante en agronomie spécialiste des graminées. Les herbes des champs étant très majoritairement des graminées, il faut bien aller dans les champs pour les étudier.

Cette personne m’a raconté que, se trouvant dans un champ avec une étudiante, le taureau qu’elles n’avaient pas repéré s’est avancé vers elle en grattant du sabot, indice d’une charge prochaine et dangereuse. Que faire ? Avoir un comportement d’apaisement ! Les deux botanistes se sont donc mises à quatre pattes à arracher des brassées d’herbes, simulant l’acte de brouter. Au bout de peu de temps, le taureau, apaisé, s’est remis à brouter, lui aussi, et elles ont pu partir…

Je vous donne cette histoire pour ce qu’elle vaut : je n’y étais pas mais la personne en question est très crédible. De toute façon, peu importe : faites le lien avec mes sandwichs des anecdotes précédentes. On ne m’empêchera pas de penser que si j’arrive, assez discrètement, près d’une harde de chamois ou de bouquetins que je perturbe quand même un peu, le fait que je m’assois et mange un sandwich est un signal d’apaisement à l’adresse des animaux en question. Il est plausible qu’ils se remettent à faire comme moi : à manger ou à ruminer (ruminer pour ce qui les concerne, personnellement, je ne rumine pas !!!...)

De même, j’ai souvent observé que, si j’arrive près d’un animal, mammifère ou oiseau peu importe, mais suffisamment discrètement pour que celui-ci soit surpris mais ne se sente pas agressé par des grands gestes ou du matériel tapageur, il y a de fortes chances pour qu’il reste. Tout au plus s’éloignera-t-il un peu s’il considère que sa distance de sécurité n’est pas respectée. Peut-être même, s’il n’a pas l’habitude d’être un gibier, ou s’il y a peu d’humains dans son environnement habituel, aura-t-il le réflexe de « curiosité » de venir voir à quoi ressemble l’intrus, avant de s’éloigner prudemment. J’interprète ainsi le comportement des grèbes esclavon et jougris, et de bien d’autres. Peut-être en allait-il de même avec le renard que nous avons surpris pendant sa sieste et qui n’a reçu aucun signal négatif de notre part.

Et quand je dis « grands gestes ou matériels tapageurs », cela va de s’approcher à grand bruit, simplement à grands pas ou avec des mouvements des bras jusqu’à manipuler toutes choses pouvant être assimilées à un fusil, depuis les monopodes ou tripodes jusqu’aux bâtons de marche en passant par un téléobjectif un peu long et manié sans délicatesse. Bien entendu, le pire de tout est d’être accompagné d’un chien, prédateur naturel de presque toutes ces espèces. Et que ce soit un pitbull ou un «gentil chien-chien » ne change rien à l’affaire, vu du point de vue d’une barge rousse ou d’un renard…

Il y a aussi la question des « distances de sécurité ». Je considère, à tort ou à raison, que toutes les espèces ont des périmètres de sécurité. Si vous rentrez dans ce périmètre, vous provoquez automatiquement une fuite ou au moins un éloignement. Et ceci s’applique aussi aux insectes, tout particulièrement aux libellules. Bien entendu, il y a des exceptions et il m’est arrivé de voir une libellule se poser à côté de moi et me laisser faire des gros plans avec un objectif macro à quelques centimètres. Je ne connais pas la raison de cette exception qui ne s’est produite qu’une fois mais mon expérience me dit que, suivant les espèces, les distances de sécurité des grandes libellules seraient plutôt aux alentours d’un à deux mètres.

La nature n’est pas mathématique ! Si la distance de sécurité existe, elle est variable suivant les circonstances. Je n’ai guère d’espoir d’approcher les chamois de la première anecdote à moins de 100 mètres, on est dans une zone de chasse. Par contre, l’expérience m’a montré que les chamois non chassés semblent se laisser beaucoup mieux approcher.

Il en va de même pour les oiseaux et la distance de sécurité varie alors suivant la saison. Par exemple, au moment de l’envol des petits, les adultes sont bien forcés de se laisser approcher de beaucoup plus près. Ils ont même des stratégies d’éloignement des intrus bien connues des ornithologues. Le cas d’école, que j’ai expérimenté avec des geais, est l’adulte qui fait le mort ou l’oiseau blessé dans la direction opposée au jeune fraîchement envolé tandis que l’autre reste à proximité de leur progéniture pour la défendre ou simplement continuer à la nourrir pendant ce temps.

D’autres parents sont moins tendres avec les intrus et j’ai vu en Islande des sternes arctiques attaquer des humains s’étant approchés trop près de leur jeune à peine sorti du nid. Même s’ils n’ont pas été jusqu’à frapper, leurs piqués impressionnants et leurs becs pointus avait un incontestable caractère dissuasif.

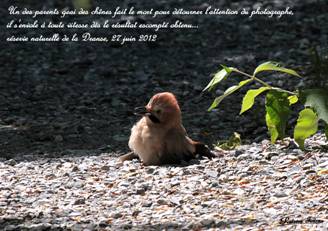

Un des parents geai des chênes fait

l’oiseau blessé

pour détourner mon attention de son petit que je

photographiais

tandis que l’autre,

dans mon dos, est prêt à reprendre le nourrissage,

le

bec plein, dès que j’aurai le dos tourné…

ci-dessous,

le jeune sur sa branche…

De même, il semble que la distance de sécurité se trouve un peu réduite chez certaines espèces au moment des amours. Monsieur et Madame n’ont plus d’yeux que pour leur partenaire et oublient un peu ce qui se passe autour, toujours à condition d’être discret… et, dans certains cas, prudents : si vous ne risquez pas d’être chargés par des grèbes, et pour cause (photo ci-après), s’approcher d’un cerf ou d’un autre grand mammifère en rut peut être dangereux.

Non seulement tout ceci ne peut s’apprendre que par l’expérience, mais il faut se créer un « feeling » permettant de d’appréhender quelle sera la distance de sécurité suivant les moments. On ne trouve pas dans les livres la distance de sécurité d’une fauvette passerinette !

Mais si une supposée communication plus ou moins télépathique avec les animaux n’est sans doute qu’un phantasme lié à un abominable anthropomorphisme, tout ce que j’écris ci-dessus est déjà de la communication avec les animaux. Apprendre à ne pas faire de grands gestes, à faire des gestes ou des actes d’apaisement (manger un sandwich peut-être…), c’est déjà apprendre leur langage ! Apprendre quand ils seront « disponibles » pour se laisser approcher sans être perturbés aussi. Et comme toute langue étrangère, ça ne s’apprend pas en 5 minutes, ça ne se maîtrise jamais complètement, on finit toujours par faire des gaffes ou des contresens, mais ça se perfectionne en permanence et c’est tellement gratifiant quand on a l’impression d’avoir été un peu compris… ou d’avoir un peu compris !

Maîtriser ce genre de communication serait une arme redoutable si elle était mise dans les mains des chasseurs… mais il n’y a pas grand risque. Pour la maîtriser, il faut aimer peu ou prou ceux avec qui on veut communiquer, pas avoir l’intention de les tuer…

A chaque fois que j’ai des déboires avec l’approche d’un animal, je pense au taureau. Bon, si vous avez un jour maille à partir avec un fauve, n’y pensez quand même pas trop… N’oubliez pas avant de faire semblant de brouter que le lion se nourrit généralement d’herbivores…

3.Mes règles personnelles de comportement dans la nature.

On l’aura compris, les règles de comportement que j’en déduis reposent sur quelques mots simples : observer sans relâche, être d’une patience infinie, être discret. Je les décline de diverses manières :

-avez-vous déjà joué aux indiens et aux cow-boys dans votre jeunesse ? Apprenez ou réapprenez à marcher comme un Sioux sur le sentier de la guerre, en silence, sans faire craquer de brindilles ou rouler de cailloux ; je ne plaisante pas ; je suis toujours étonné qu’un nombre important des photographes ou naturalistes que je connais se déplacent à grands pas, comme s’il y avait une urgence, sans regarder s’ils peuvent mettre les pieds sur un sol qui fait moins de bruit, herbe ou feuilles humides, et le tout souvent en parlant ; il paraît que je n’arrive pas assez à me taire mais je vois souvent tellement pire, et le désastre que cela provoque ; par exemple, dans les observatoires dont j’ai l’habitude, je constate que les oiseaux s’éloignent doucement quand des gens parlent et reviennent doucement quand le silence se rétablit ; et apprenez aussi, si ça n’est pas le cas, à marcher à pas lents tout en regardant autour de vous ; on observe et on photographie (presque) toujours ce qu’on n’avait pas prévu… Un oiseau qui chante dans un arbre au-dessus de vous peut demander 10 minutes d’immobilité absolue pour finir par le voir… mais si l’oiseau ne vous intéresse pas, que faites vous dans la nature avec cet appareil photo ?

-bien entendu, le corollaire est de porter des vêtements neutres ; dans mon esprit, neutres veut dire unis et sombres, noirs ou bruns de préférence ; je reste tout à fait sceptique sur les « tenues léopards » qui, à mon avis, provoquent au moindre mouvement une sorte de chatoiement très perceptible par les animaux ; ce genre de camouflage n’est guère valable que quand on est immobile en forêt mais des vêtements unis produisent dans la pénombre à peu près le même effet ; et quand je dis neutres, il ne faut jamais oublier que nos mains, nos bras, notre visage constituent des taches claires ; les masquer un maximum est d’autant plus essentiel que c’est ce que nous avons tendance à bouger le plus ; des manches longues, des gants sombres, un bonnet ou une casquette sombre également constituent des accessoires indispensables… un peu pénibles l’été…

-j’ai déjà écrit que je proscris très généralement tous les accessoires un peu voyant et de grande dimension, et pire encore si leur forme peut être assimilée à celle d’un fusil : tripodes et monopodes, grands téléobjectifs, bâtons de marche dans la mesure où je peux m’en passer, en montagne, ça n’est guère possible ; quand je dis grands téléobjectifs, cela bannit la plupart des objectifs qu’on voit dans les mains des photographes de nature supposés « sérieux » ; excepté quelques zooms venant de sortir sur le marché et atteignant 600mm, la plupart des 500mm et au-dessus, trop lourds, nécessitent l’emploi d’un pied ; non seulement celui-ci est, comme je l’ai souligné, de nature à faire fuir ou éloigner bon nombres d’animaux, mais il interdit de pointer tout animal que vous surprenez au détour du chemin, étant trop peu maniable ; essayez de pointer une libellule qui fait un point fixe de 2 secondes avec un téléobjectif de 4kg plus le boîtier et le pied ; vous avez en gros ½ seconde pour pointer le sujet, une seconde pour que l’autofocus fonctionne et que l’obturateur se déclenche, ½ seconde pour que les 3 ou 4 premiers clichés de la rafale prennent le sujet (photo d’une femelle anax imperator en vol ci-après, les 4 premiers clichés de la rafale sont bons, sur le cinquième, l’anax est déjà sortie aux trois quarts…) ; essayez de prendre un martin-pêcheur qui se pose à côté de vous mais pas du tout dans la direction où vous observiez (photo suivante, le premier cliché de la rafale est celui-ci et sur le second, il est déjà en mouvement et à moitié sorti du champ… ; je pense avoir disposé de moins de 5 secondes entre son arrivée et son envol, motivé à mon avis par le fait qu’il avait transgressé lui-même sa distance de sécurité vis-à-vis de moi qu’il n’avait tout d’abord pas repéré… ; les animaux aussi font des erreurs…) ; les quelques secondes disponibles vous permettront de lever très lentement (c’est essentiel) et de pointer le sujet puis de déclencher, essayez donc de faire la même manœuvre sur pied avec 5 kg de matériel ! Essayez de prendre la harde de chamois que j’ai approchée à 30 mètres avec un 500mm sans zoom ; non seulement tout le matériel les aura sans doute fait fuir, mais même si tel n’est pas le cas, leur demanderez-vous un délai pour reculer de 100 mètres et prendre une photo de groupe ? Un zoom est quand même plus discret et efficace dans ce cas ; etc. ; bien entendu, le matériel doit être assorti au sujet : si vous avez un sujet d’exception pour lequel vous devez faire un très long affût, le pied et peut-être le gros téléobjectif pourront être de mise (exemple de photo sur pied : le verdier en vol ci-dessous après le martin-pêcheur, ce genre de photo ne se fait pas au détour d’un chemin…) ;

-mais il y a aussi des comportements à adopter ; dans une certaine mesure, les animaux « sentiront », c’est-à-dire percevront à travers votre attitude, vos mouvements, peut-être simplement votre manière de respirer, si vous êtes calmes et sereins ou impatients ; inspirez la confiance par votre calme absolu ; si vous êtes tendus et prêts à braquer sauvagement votre objectif sur le sujet mirobolant qui ne va pas manquer de se présenter, vous avez toutes les chances que ledit sujet mirobolant vous fausse compagnie dès que vous commencerez à braquer votre objectif ; il est excessivement difficile de garder son « self-control » quand on a espéré pendant des heures un sujet de photo qui n’est pas venu et qu’il arrive ; c’est encore plus dur de louper un sujet parce qu’il est parti au moment où l’on braquait avec lenteur et calme l’appareil vers lui… mais il faut se dire que si l’on avait été plus rapide, c’est-à-dire plus brusque, lui-même l’aurait été encore bien plus !

-tout ceci s’applique d’une manière générale dans la nature et pas seulement pour faire des photos ; en matière de photo, il faut en plus des préréglages « bétons » ; quand le sujet est là, il est trop tard pour se demander si la vitesse ou l’ouverture sont corrects ; personnellement, j’ai un réglage en mode priorité vitesse pour les sujets au sol et un réglage en manuel à grandes vitesse et ouverture pour les sujets sur fond de ciel ; il est essentiel de tester ces réglages « en blanc », c’est-à-dire avant qu’un sujet soit présent, pour s’assurer qu’ils sont valables ; mais j’ai écrit par ailleurs avec beaucoup plus de détails sur ce sujet ;

-après, tout le reste est affaire d’improvisation suivant les lieux et les sujets : prendre des photos d’une voiture ou non, moteur arrêté ou non, estimer la distance de sécurité d’un sujet ; cela s’acquiert avec le temps.

En guise de conclusion, dans la nature, l’homme est un animal. Nous avons peut-être plus de capacité intellectuelle et de conscience que les animaux mais ne les méprisons pas pour autant ! Ils ont conservé des habitudes de comportement que nous avons perdues. Ils ont des modes de perception et de communication que nous avons oubliés. Mais nous pouvons les retrouver, au moins en partie… N’ayons pas de complexe : nous pouvons surprendre un renard ou un oiseau, si nous nous appliquons à être aussi discrets que lui. Nous pouvons lui communiquer nos intentions pacifiques… à condition que nous en ayons réellement. Si nous sommes calmes, sereins, relaxés, en sa présence, il y a toutes les chances qu’il le sente. Pensez au sandwich… Inversement, si nous sommes agressifs, il le sentira encore plus. Et être agressif, ça n’est pas uniquement se balader avec un chien et un fusil, ça peut être tout simplement être sur le qui-vive et en compétition avec nos collègues photographes, prêts à bondir sur le sujet à photographier tout téléobjectif déployé, vouloir faire « la meilleure » photo ou la meilleure observation. Quand quelqu’un de votre entourage est nerveux, vous le sentez à sa gestuelle, à ses comportements. Un animal le sent souvent encore plus… Et puis dans la nature, il n’y a pas de « meilleur » et de « plus mauvais »… mais par contre, il y a de la beauté !... Jouissez-en, ça vous aidera à être relaxé, même le jour où il n’y a rigoureusement rien à photographier ni à observer, ça arrive aussi…